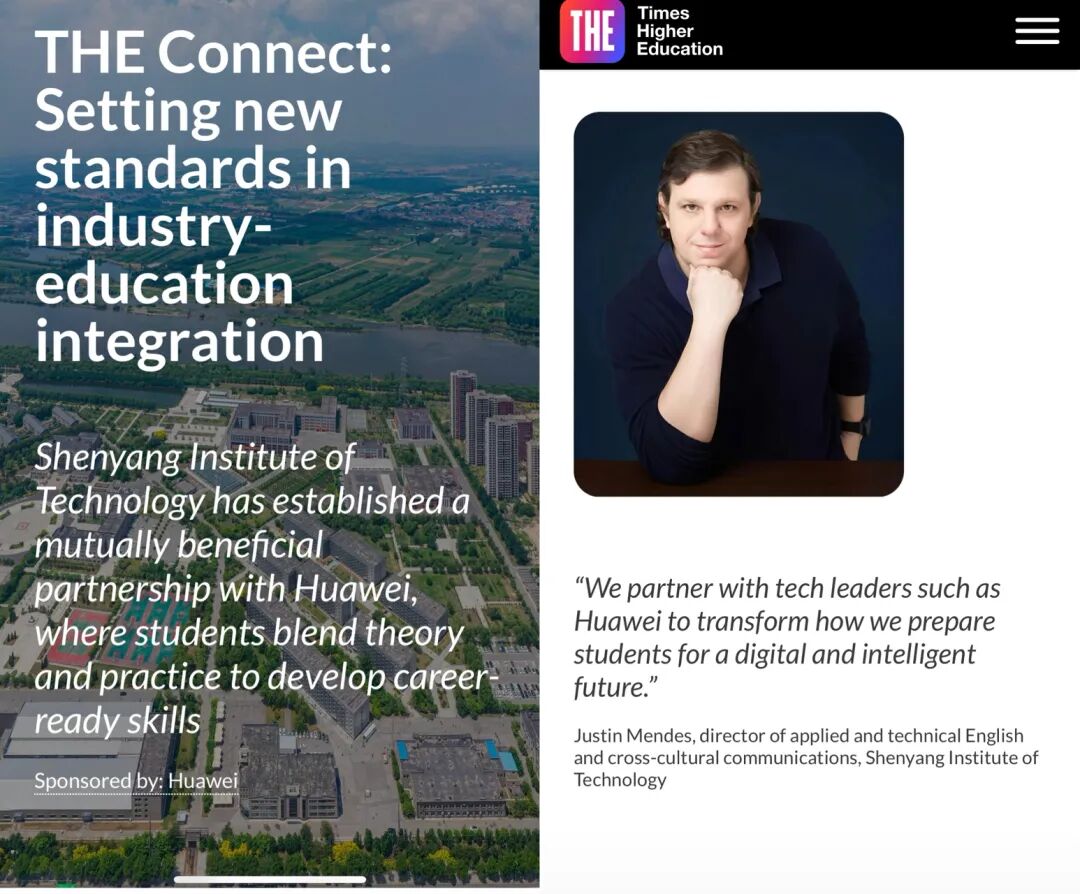

近日,我校应用技术英语与跨文化交际项目负责人Justin Mendes教授接受《泰晤士高等教育》采访,围绕学校与华为在产教融合领域的合作模式、人才培养成果及未来规划展开深度分享,为高校联合行业领军企业培育新时代技能人才提供了可借鉴的实践经验。

在采访中,Justin教授首先点明了校企合作对于人才培养的重要意义。他指出,在当前数字智能时代,让大学生毕业即具备就业能力已成为教育核心目标之一,而与全球信息通信技术领域领军企业合作,正是高校培养符合时代需求人才的关键路径。沈阳工学院与华为的合作,正是这一理念的生动实践——双方共建现代产业学院,致力于推动理论与实践有机结合,培养兼具全球视野的本土化与国际化人才,根本目标在于重塑数字智能时代的人才培养机制。

谈及合作的具体落地模式,Justin教授介绍,华为深度参与学校课程体系的设计、开发与管理,覆盖专业核心课程等多个方面。这种合作实现了真正的互利共赢:一方面,学校能借助华为的产业资源与技术优势,帮助学生接触前沿技术、提升实战能力,助力华为应对部分关键技能挑战;另一方面,经过系统培训的学生“蓄势待发,可即刻上岗工作”,为华为及行业输送了大量训练有素、业务娴熟的专业人才。

作为人文学科背景的教育工作者,Justin教授还分享了自己在技术人才培养中的创新探索。他近期开发了机器人专业英语课程,旨在帮助学生掌握技术领域的专业沟通技能。“语言是文化的载体,在数字职业领域发挥着重要作用。”Justin教授表示,尽管最初对承担技术类英语课程有所顾虑,但他很快意识到,帮助学生提升在技术岗位中的沟通能力是一种“战略优势”。技术必须通过应用实现价值,而高效沟通正是技术应用的重要支撑,他也十分认可自己在技术领域担任“语言专家”的角色。

合作的持续深化离不开多方支持,Justin教授特别强调了学校高层的引领作用:“学校高层清晰的愿景和强有力的支持,是合作能够不断推进的重要保障。”当师生充分理解这一合作愿景后,纷纷主动参与其中,形成了良好的育人氛围。目前,学生不仅能在华为工程师的指导下开发鸿蒙系统应用,获得针对性的实战反馈与个性化指导,还能接触并使用全球领先的人工智能交互与分析平台,实现了“前沿技术接触”与“就业确定性提升”的双重收获,这一模式对学生和家长产生了强大吸引力。

“教育是对未来的投资。”Justin教授坦言,学校的产教融合项目通过为学生提供岗前培训,有效提升了他们获得高薪职业的机会,缓解了学生的就业焦虑。如今,沈阳工学院已凭借这一成功合作,成为区域内的“人才引擎”,成为学生进入全国乃至全球智能制造领域的重要枢纽。

展望未来,Justin教授透露,学校将在现有合作成果基础上,进一步拓展国际交流渠道与海外实习机会。这也意味着,跨文化理解与沟通能力的培养将愈发重要,学校也将持续优化人才培养体系,为打造工业机器人领域人才培养新生态、培养具备国际竞争力的复合型技术精英不断发力。

(撰稿/国际教育学院 图片/国际教育学院 校对/张倩 审核/曲艺)